Raspberry Pi 故障? SDカードにOSを再インストール

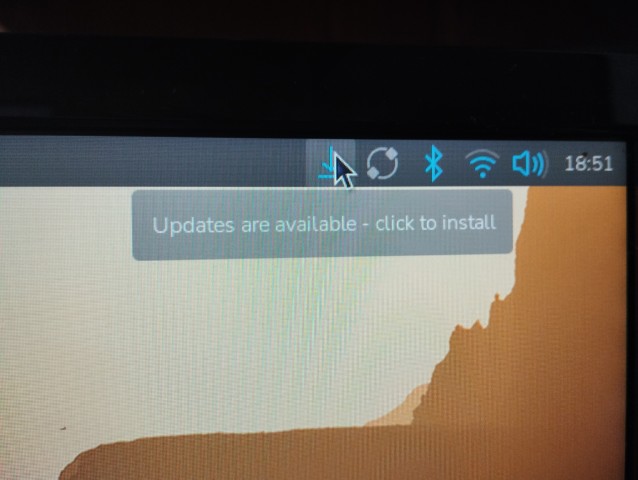

久しぶりに、ラズベリーパイZEROに新しいプログラムを導入しようと動かし始めた。

sudo apt install

で、何かしら警告が出たような気がしたが、気にせず適当にインストール。

その後、事件は起こった。。

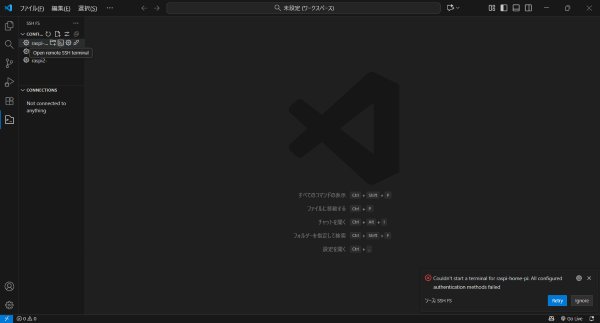

ラズパイにSSH接続できなくなったので、どうしたのかなと思ったら、どうやら本体の電源ランプが点いていない。

再起動してみたら、最初は電源ランプが点くが、その後1分ほどすると、電源ランプが消えてしまう。

あれ、起動しなくなってしまったのかな?

ヂスプレイを接続してみたら、ラズパイ起動ロゴの後、しばらくすると画面が真っ黒になってそのまま動かないという状態。

どうやら、OS自体に不具合があるようだ。

ということで、最初からRaspberry Piの再インストールを行うことにした。

以下、WindowsでのRaspberryPiのOS再インストール手順の備忘録である。

基本手順

以前インストールしたのは2019年。

やり方はすっかり忘れてしまったが、確か、ラズパイOSのimgファイルを書き込んで、初期設定を色々として、面倒くさかった思い出が。。

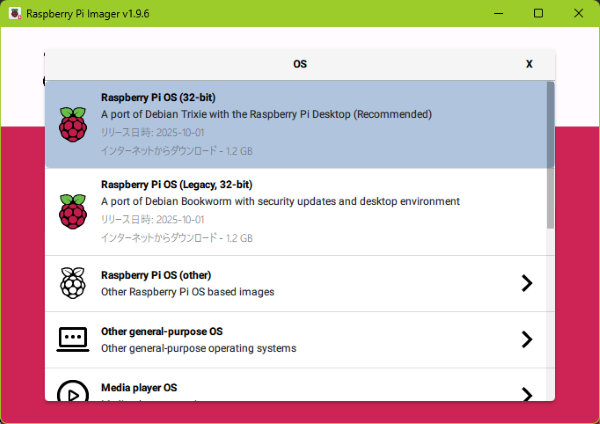

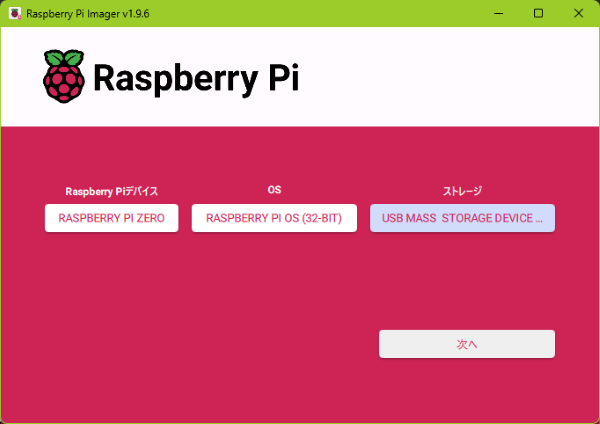

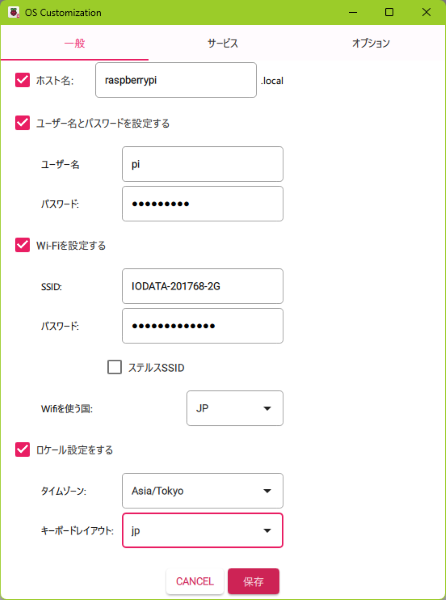

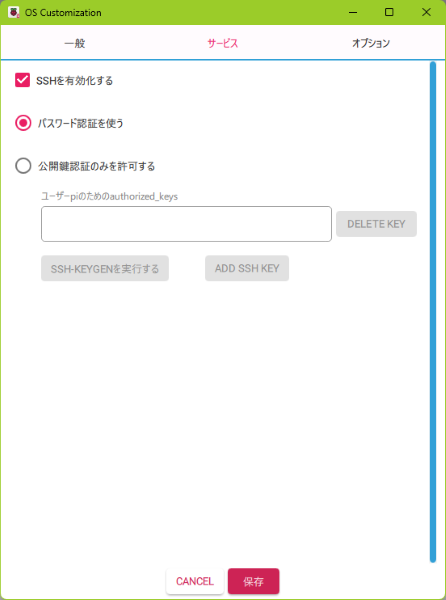

2025年10月現在、改めてインストール方法を調べてみたら、インストール用の公式ソフト「Raspberry Pi Imager」というのが存在していて、以前よりもOSのインストールや初期設定が簡単に出来るようになっていた。

ということで、基本的な流れは以下の通り。

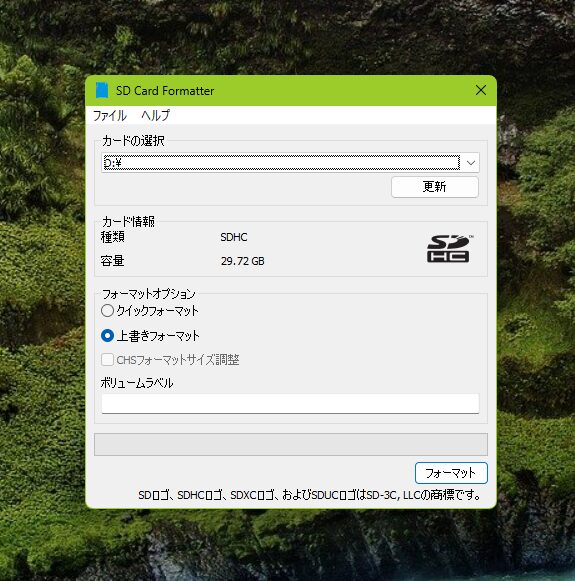

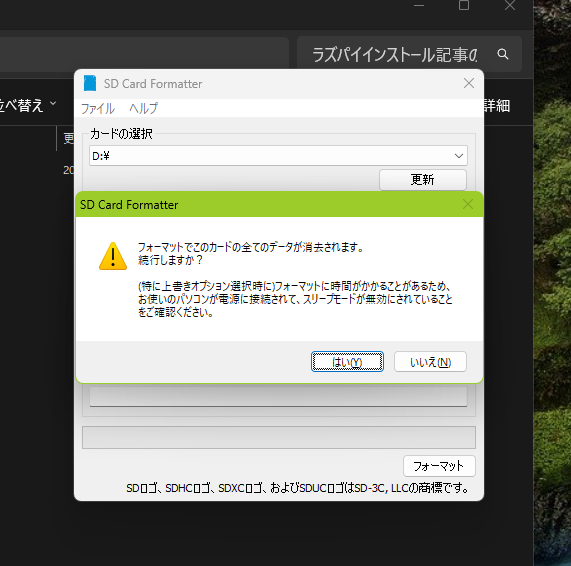

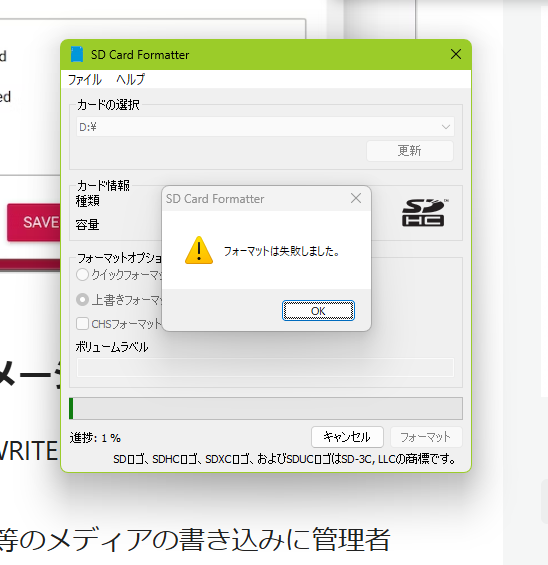

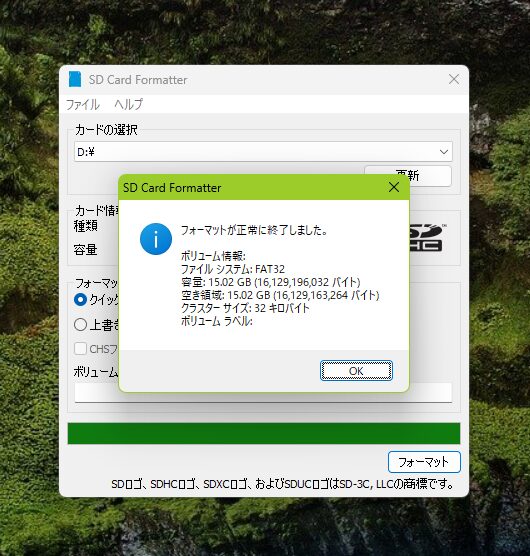

- SDカードのフォーマット:SD Card Formatter

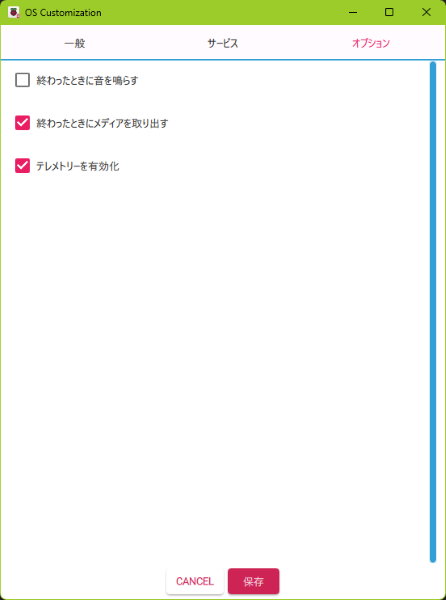

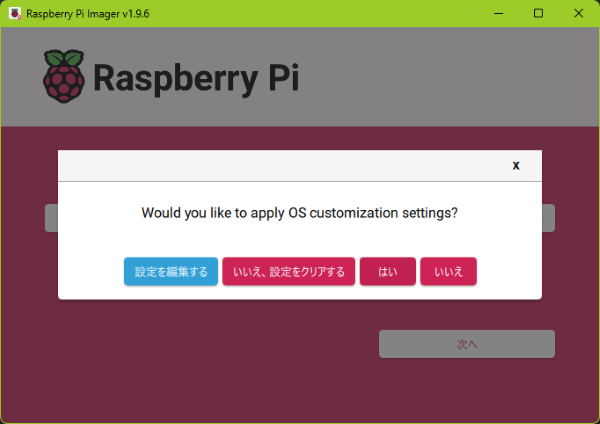

- Raspberry Pi Imagerをインストールし、初期設定

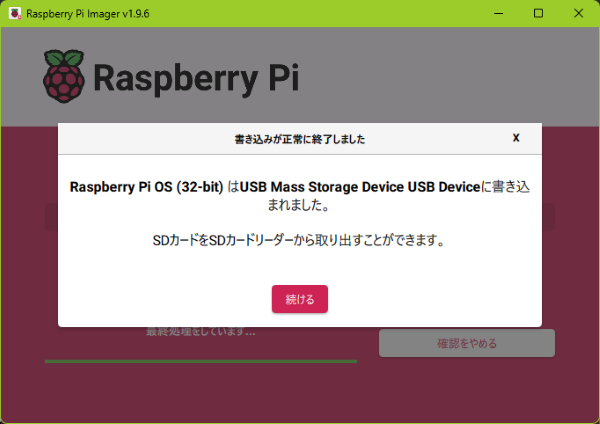

- Raspberry Pi ImagerからOSをインストール

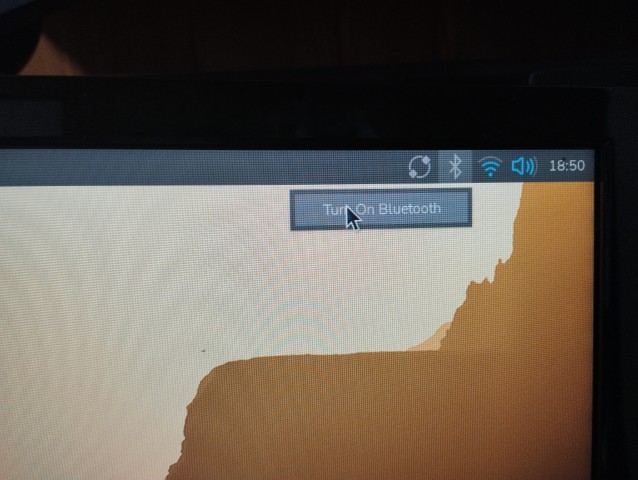

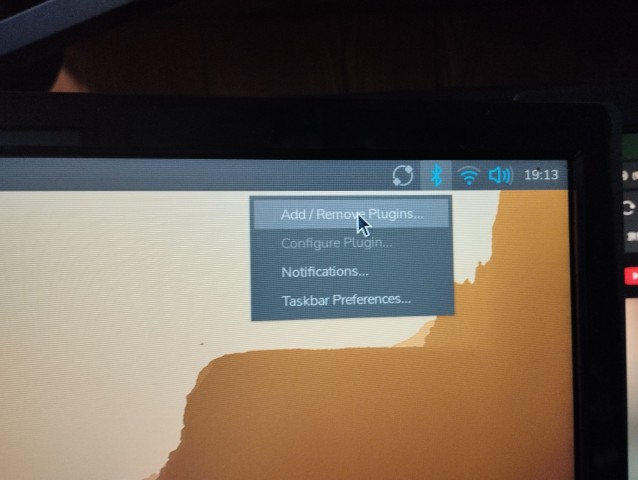

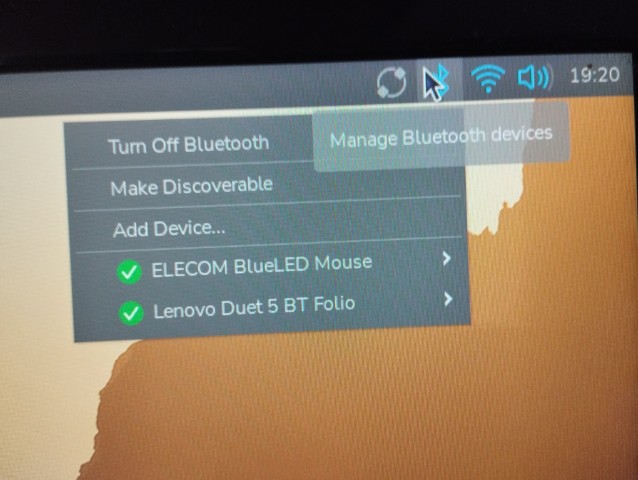

- bluetooth接続など、その他の諸設定

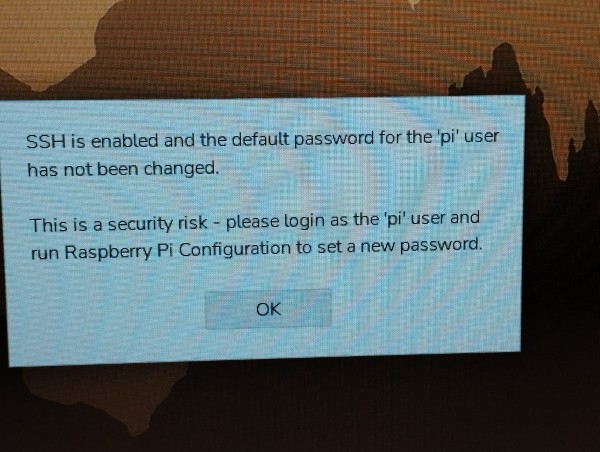

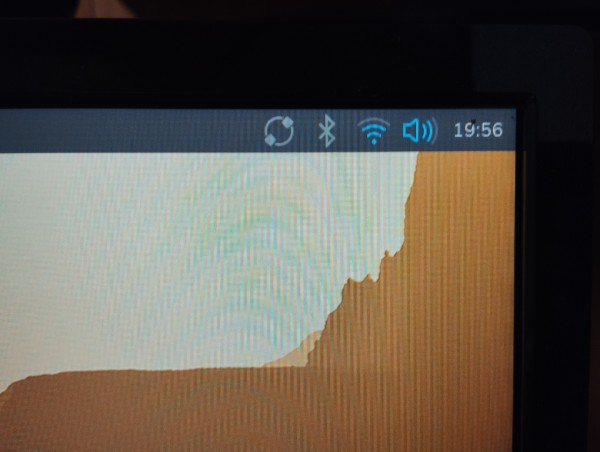

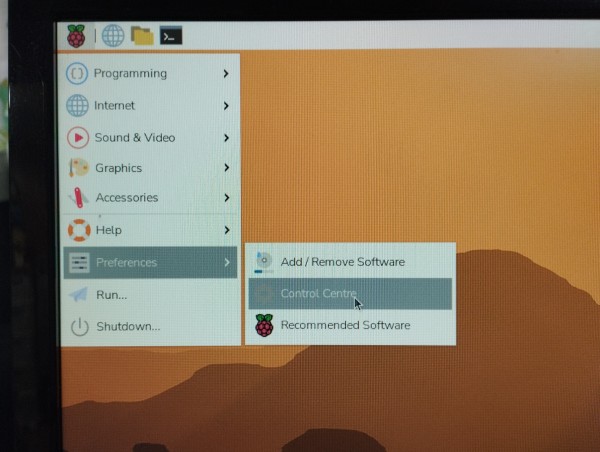

作業ギャラリー

ラズベリーパイ OSのインストール

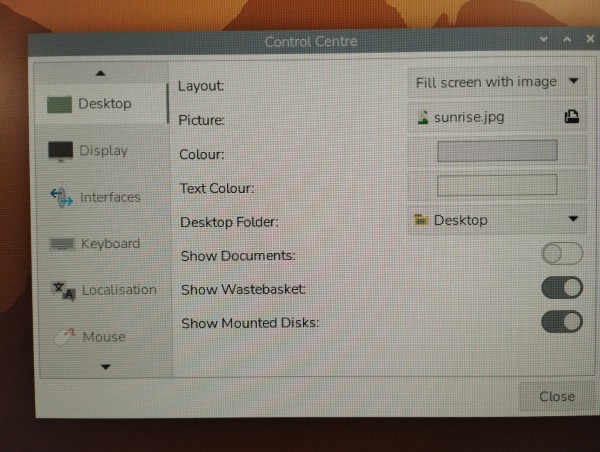

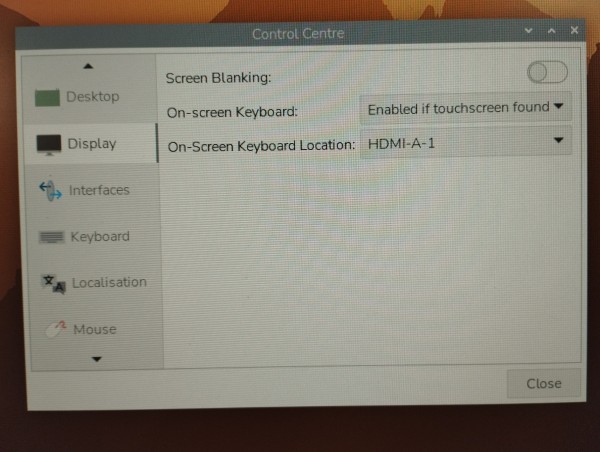

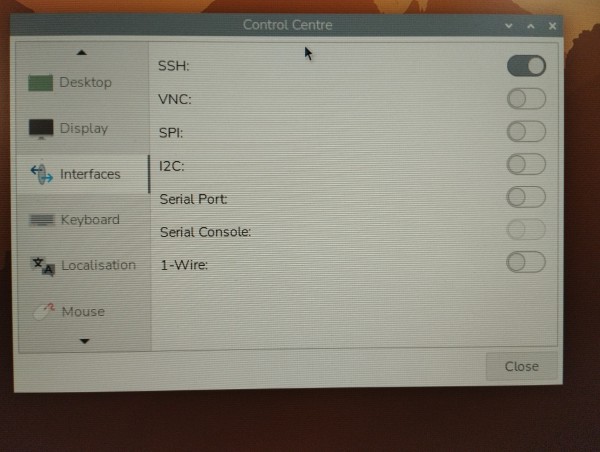

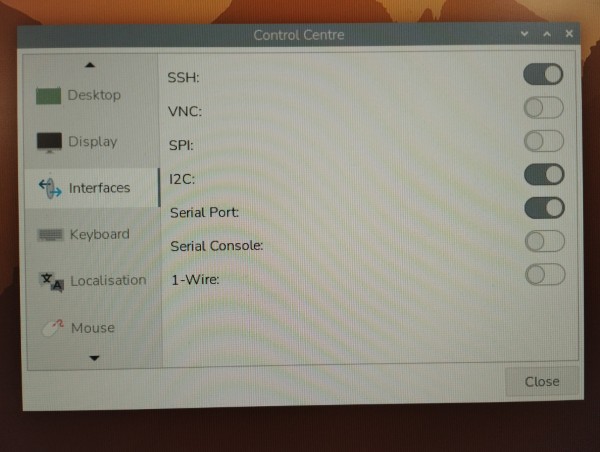

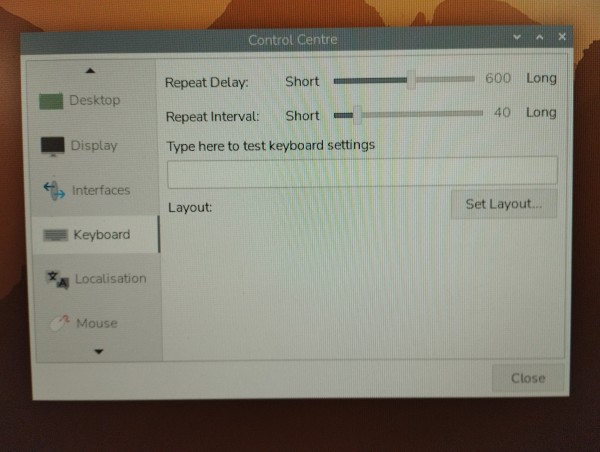

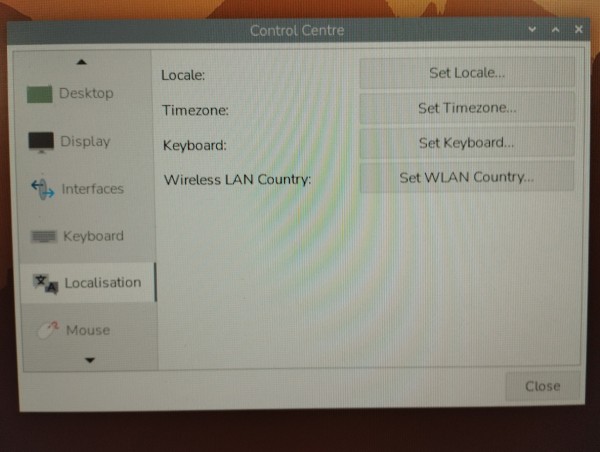

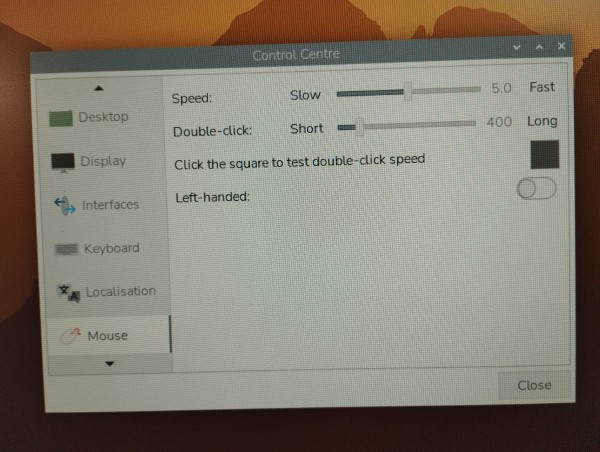

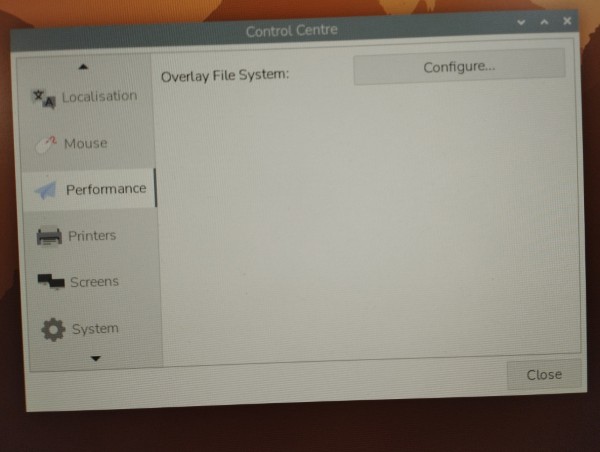

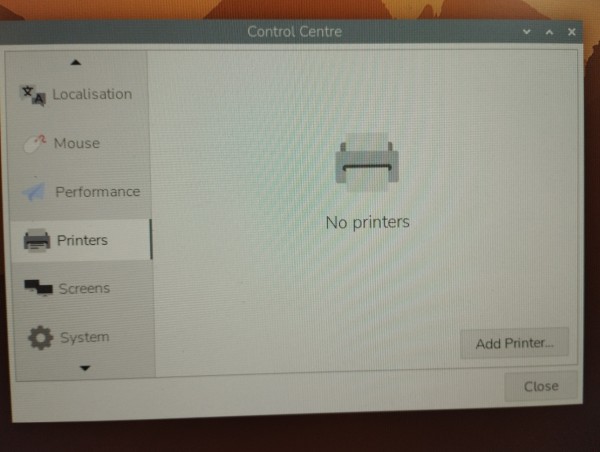

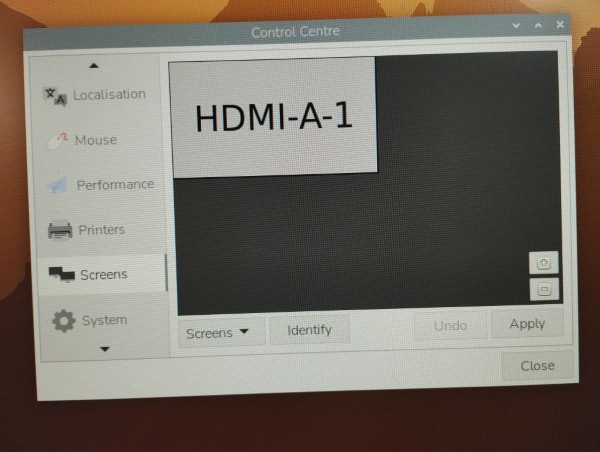

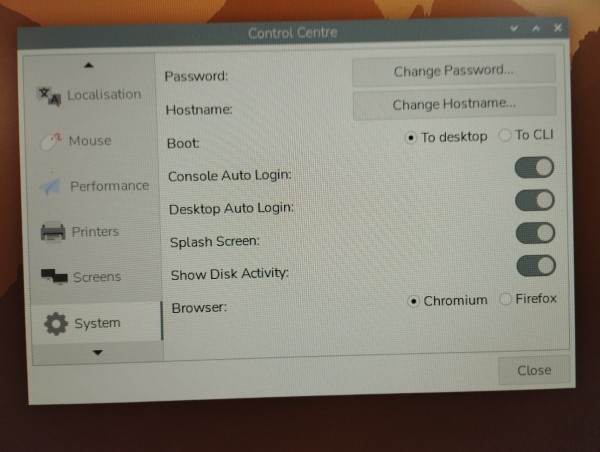

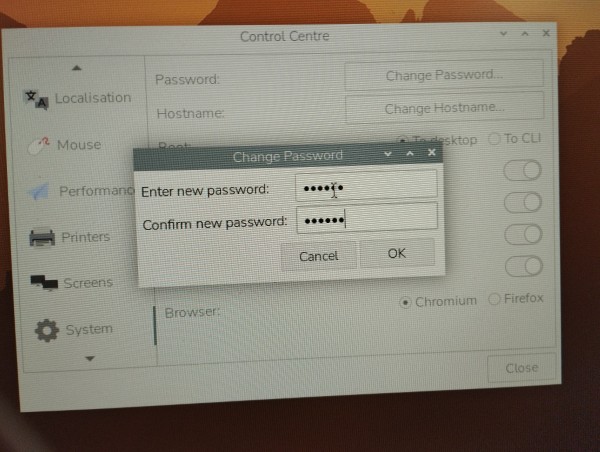

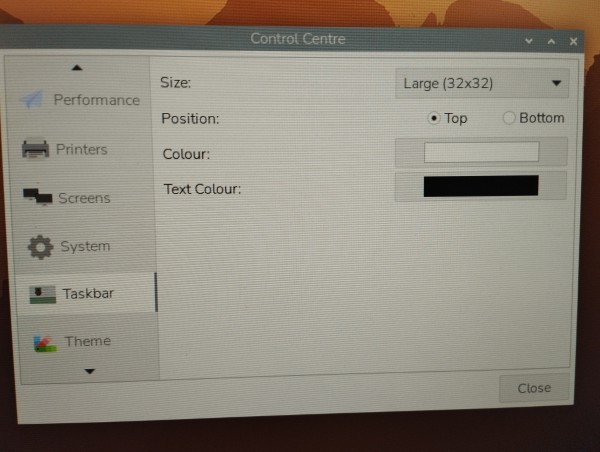

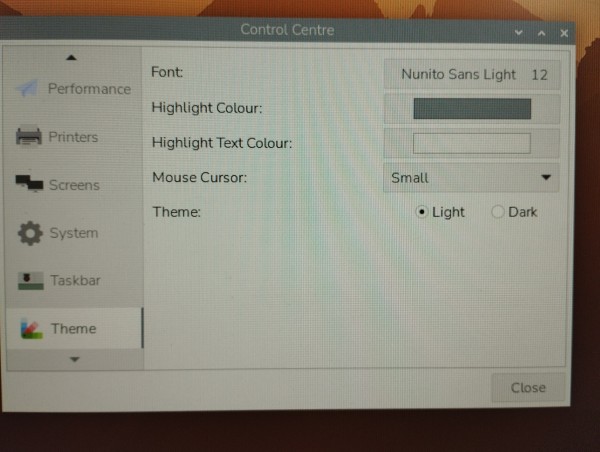

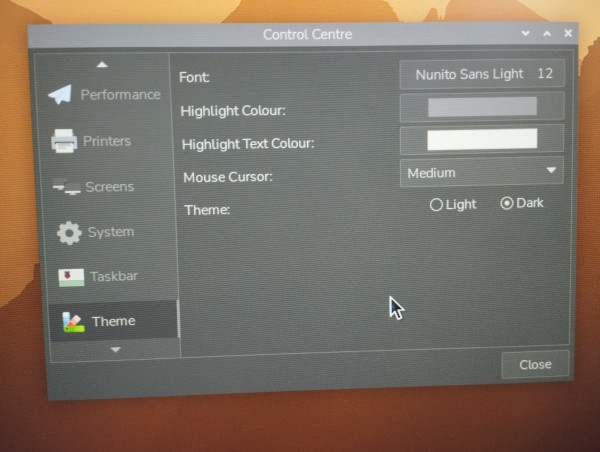

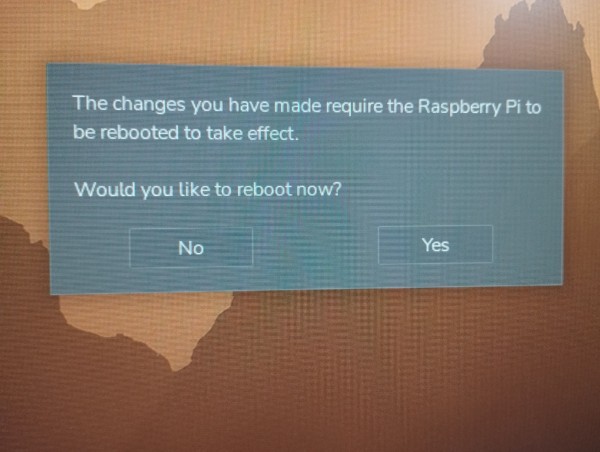

ラズバイZERO諸設定:Control Centreの設定項目一覧

OS Imagerで設定したからそのまま

Overlay File Systemは、「SDカードを保護したまま、見かけ上は自由に操作できるモード」らしい。

Darkテーマにしておこう

Overlay File Sytemとは?

⑥ Performance設定の項目にある、Overlay File Systemというのが気になったので調べてみた。

Raspberry Pi OS(特にRaspberry Pi Zeroのような軽量モデル)にある 「Overlay File System」 は、システムを安全に運用するための重要な機能の一つだそうだ。

🧩 Overlay File Systemとは?

Overlay File System(オーバーレイファイルシステム)とは、

「読み取り専用のベースファイルシステム」 の上に、「一時的な書き込み層(RAM上など)」 を重ねて動作させる仕組み。

つまり:

| 層 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 下層(Lower) | 通常のルートファイルシステム(SDカード上) | 読み取り専用(変更できない) |

| 上層(Upper) | 一時的な書き込み領域(RAMなど) | 変更はここに保存されるが、再起動で消える |

この2つを「オーバーレイ」することで、システムは「書き込みができるように見える」けれど、実際にはSDカードには変更を保存しない。

つまり、

「SDカードを保護したまま、見かけ上は自由に操作できるモード」

みたいなものらしい。

✅ 主なメリット

- SDカードの破損防止

- 書き込み回数が大幅に減るため、SDカードの寿命が延びる。

- 特にRaspberry Pi Zeroのように、電源を抜き差しして使う場面では有効。

- 電源断に強い

- 電源を突然切っても、SDカードのファイルシステムが壊れない。

- システムを安全に保てる

- 誤操作やウイルス、設定ミスなどをしても、再起動すれば元の状態に戻る。

- 一時的な実験・テストに便利

- 設定変更やパッケージインストールを試して、不要なら再起動でリセットできる。

⚠️ デメリット・注意点

- 再起動すると変更が消える

- ファイルの編集や設定変更、アップデートなど、すべてリセットされる。

- 永続的に変更したい場合は、overlayを「オフ」にして作業する必要がある。

- RAMを消費する

- 上層の書き込み領域がRAM上にある場合、長時間の使用や大きなデータの変更はメモリ不足を引き起こす可能性がある。

- ログが保存されない

- システムログやアプリのログが再起動で消えるため、トラブルシューティングが難しくなることがある。

🧠 こんなときに有効

| 利用シーン | Overlay推奨度 |

|---|---|

| 電源断リスクが高い(屋外設置など) | ◎ |

| 実験・デモ用のシステム | ◎ |

| 常時稼働のIoT機器でログ不要 | ○ |

| 通常のデスクトップ利用 | ×(更新が消えるため不向き) |

ということで、色々といじりたい自分にとっては、OFFのままで良いかと。

OSの主要フォルダの意味

素人故、詳しいフォルダの構造は分からないし、あまり触らないのだが、以下の2つのフォルダの意味が気になったので、まとめてメモしておく。

① /home フォルダの意味

ユーザーごとの個人フォルダを格納する場所 です。

具体的には:

- 各ユーザー(例:pi や taka)ごとにサブフォルダが作られる。

例:

/home/pi

/home/taka - この中にユーザーの ドキュメント・設定ファイル・ダウンロードファイル などが保存される。

- Windowsで言うところの「C:\Users\ユーザー名」に近いイメージ。

Raspberry Pi では:

- 初期ユーザー「pi」があるため、主に使うのは /home/pi。

- コマンドラインを開いたときに最初にいる場所(カレントディレクトリ)は通常この中。

→ ~(チルダ)は /home/pi の省略形。

② /var フォルダの意味

OSやアプリケーションが動作中に「可変的に」書き換えるデータを保存する場所 です。

「var」は “variable(変化する)” の略。

中によくあるサブフォルダと用途:

| フォルダ | 内容 |

|---|---|

| /var/log | システムやアプリのログファイル(例:syslog, auth.log) |

| /var/tmp | 一時ファイル(再起動後も残ることがある) |

| /var/lib | アプリが内部で使うデータ(例:apt のキャッシュやデータベースなど) |

| /var/spool | 一時的なキュー(印刷待ちやメール送信待ちなど) |

| /var/cache | ダウンロード済みのパッケージやキャッシュデータ |

OSの再インストールをやり終えて

Raspberry Pi Imagerのおかげで、インストールや初期設定が楽になったなぁと。

以前はターミナルから諸々を設定していたはず。

ラズパイが起動しなくなり、SDカードがおかしくなってしまったことは、最初は凹んだけど、改めて再インストールすることでラズバイに対して勉強し直すキッカケになったし、時代の変化で便利になった新しい仕組みも体感できたので、良かったなぁと。

改めてトラブルとリカバー作業は、学習を深める良い機会になりますね。

コメント